住まいまちづくりコラム

Columun

- HOME

- 住まいまちづくりコラム

- 有能な人材確保の競争は激化するなかでのまちづくり

有能な人材確保の競争は激化するなかでのまちづくり

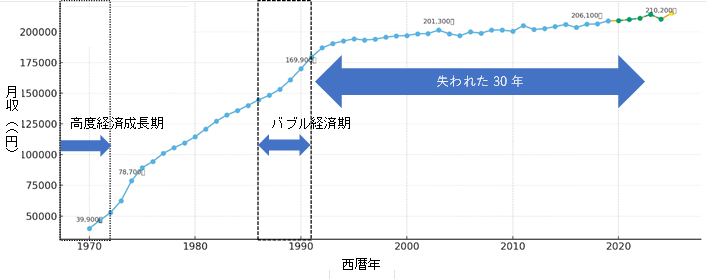

《初任給の推移》

初任給の推移は日本の経済発展の推移である。1970年の初任給は4万円弱であり、1992年では19万円弱と上昇している。この間に、高度経済成長期(1955~1973)とバブル経済(1986~1991)期間の急上昇が含まれている。筆者が就職した1978年は高度成長が終わり、第二次オイルショックの後だったので、給与の伸びは低下し、10万円/月であった。しかし、バブル経済崩壊後はいわゆる「失われた30年」と呼ばれ、初任給の上昇は微々たるもので、2024年は21万円(別定義の統計で23万円)となっている。単純比較すると1970~1992年の22年間で15万円アップ、1992~2024年の32年間で2万円アップとなっているので、上昇格差は明白である。

図1 初任給(円/月)の推移*1

《雇用を守った「失われた30年」からの脱却》

長期的な不景気とデフレの30年であるが、これをどう評価するか。最近話題になっているアメリカで投資コンサルタント業務を行う齋藤ジンが著した「世界秩序が変わるとき」(文芸新書2024.12)では、「『失われた30年』は既存雇用を守るという社会的要請を忠実に果たした『誇るべき』成果」と皮肉を込めて書いている。本来なら雇用をカットすれば企業は身軽に次の成長戦略を考えることができ、馘首された従業員はリスキリングによって時代にあった職種転換が促進されるべきであった。しかし、社会的に痛みを伴うので、ソフトランディングを狙ったことの結果が経済成長のない「失われた30年」につながったわけである。このように雇用を守ってきた人材は今では退職していき、企業は身軽になる一方で、絶対的人手不足の時代に突入しているのである。

《人件費の高騰と労働力不足》

人手不足と諸物価の高騰は人件費を押し上げる。スガキヤを展開するスガキコシステムズは2026年度より初任給を5万円アップして28万円になる予定で、年間休日も8日増え116日になる(朝日新聞2025.9.5)。他の企業の初任給(ボーナス含まず)を見ると、大手の商社系で32~33万円、ゼネコン系で30万円、生保系で29~33万円、メーカー系で31~33万円である。鉄道系や電力系の賃金上昇は相対的に低い*2。外資系コンサルタント会社は年俸制が多く、単純月額割りでは50万円近くなる。中小企業ではなかなか出せる金額ではない*3。

《地方公務員不足》

そして公務員。政令指定都市名古屋市の事務・技術職の大卒初任給は25.3万円(2025年度の基本給+地域手当)となっている。いろいろ情報を集めると、地方自治体では特に建築・土木の技術者がなかなか集まらないらしい。データでも裏付けられている*4。常時募集をかけている自治体もあるようだ。これは一つに民間企業との給与格差、もう一つは働き甲斐のなさである。後者は公共施設の新規建設は少なく、一般的にはその維持管理が中心業務となり、新規建設に手腕を発揮したい技術者にとって夢がないからであろう。今後の公務員の人手不足を推計したものがある。

20年後の2045年には大規模自治体で8割、小規模自治体で6~7割の充足率に留まるようだ*5。部門別では、先に見た建築・土木のほか、民生、衛生での人手不足がより顕著になる。生活インフラの維持管理や高齢者の介護等のサービス需要の増大がその背景にある。

《まちづくり分野で有能な人材をどう確保するのか》

中小企業のまちづくりコンサルタントで有能な人材を確保するのは至難の業である。NPOも然りである。初代代表が元気なうちは活動理念だけで人材確保しながら働くことができたが、代替わりした途端、給与の安さに目を奪われ、失速していくのを色々見てきた。地域の担い手となる町内会・自治会も高齢化と未加入が進み、パワーを落としてきているのも事実である。「70歳にしてこき使われる」という名言もある。

同名小説を映画化した「木曜殺人クラブ」がネットフリックスで放送されている。これは高級老人村に入居した後期高齢者男女4人が、娯楽として迷宮入り殺人事件の犯人捜しを楽しんでいたが、実際に身の回りに起こった殺人事件の真相究明に乗り出す物語である。後期高齢者といえども、いや後期高齢者ゆえに、これまでの専門的職業経験と知識(ストック)を活用(シェアリング)して、仲間と組んで、活き活きとして事件を解決する姿は理想的な高齢者の生活スタイルを描いているのと同時に、有能な人材がそこに存在しているのを示しているのだ。

一般的な労働市場の枠外(65歳超)にも有能な人材はいる。ただし、労働集約型からの脱却を図り、労働生産性を高めることは必須であり、「まちづくりDX」を進め、年齢にかかわらず、これを使いこなす技術(リテラシー)を身に付けなければならない。使い方が分からないでは話にならない。

《そしてどうする? ストック・シェアリングの導入》

そこで提唱するのがストック・シェアリング*6である。これは、「既存のストックを個人間・社会間で『共有』することにより、資源の利用効率を高め、同時に新しい価値の創造や関係性の再構築を可能にする社会的仕組み」である。まちづくりにおいては、空間(モノ・施設)や時間(歴史・文化)、人間(人材)のストックの社会的共有であり、地域価値の再編による新しいコミュニティづくりを展開することである。そして、ここでの主テーマは人材ストックの活用なのだ。

収入+生き甲斐(働き甲斐)の総和が労働意欲とすると、60歳を超えると収入の多さだけでなく、生き甲斐・働き甲斐のウェイトが大きくなってくる。個々人の持っている能力に応じて、「収入<生き甲斐」を提供するシステムが重要である。そのために、ストック・シェアリングを運営するプラットフォームが必要であり、産学官民の連携である。イメージするならば、地(知)の拠点である大「学」が、「官」(公)の支援を得ながら、「産民」の人材の掘り起こしと現場へのマッチングを行うことである。まず「最初の一歩」が必要である。

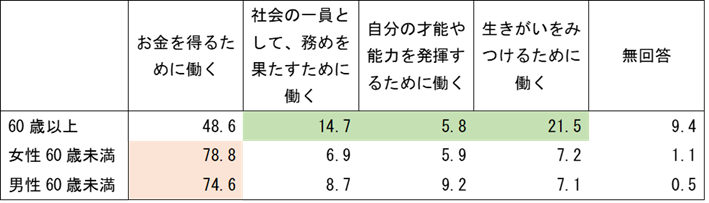

表1 男女別年齢別 働く目的(2021年)

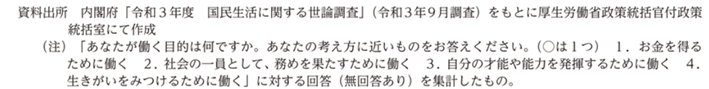

参考図 年齢階級別 働く目的(2007年)

注釈

*1 使用データは 公的統計(厚生労働省の賃金構造基本統計/年次系列)をベースに、入手可能な産業別/企業調査(産労総合研究所、労務行政研究所、経団連 等)の公表値を一部補完して作成している。1970〜2012年までは年次統計の系列(厚労省の集計を整理した「年次統計」)を主に使用した。2013年以降は、各年度の「決定初任給」調査(経団連、産労、労務行政研究所 等)や最近の調査結果を組み合わせている(2013–2019: 決定初任給調査等、2020–2021: 産労総合研究所ほか)。2022〜2024年の数値は「調査による暫定的/サンプルベースの値」を採用した。2024年公的報告(厚労省レポート)や民間の最終調査で値が異なることがあるため(企業規模やサンプルの違いによる)、2024年の代表値は調査により差がある(例:東証上場企業中心の調査では大学卒の水準が約231,127円になる集計もあり、政府統計では別の定義で210.2千円という報告もある)。2025年は公式の全国値が確定していないため「推定値(参考)」として点線で表示した。

*2 ルートテック https://www.seraku.co.jp/tectec-note/recruit/bp-shoninkyuu-hikiage/?utm_source=chatgpt.com

*3 My News Japan https://www.mynewsjapan.com/reports/4727?utm_source=chatgpt.com

*4 2023年4月現在、全市町村で建築技師の37.7%、土木技師の25.7%が不在となっている。

参考文献【2】P.39

*5 蜂谷勝弘「地方公務員は足りているか─地方自治体の人手不足の現状把握と課題-」JRIレビュー 2021 Vol.4, No.88 参考文献【2】P.39

*6 参考文献【3】

参考文献

【1】齋藤ジン「世界秩序が変わるとき」文芸新書 2024.12

【2】田中秀明編著「人口半減ショック 地域の新戦略」P.39日本経済新聞出版2025.6

【3】井澤知旦等編著「ストック・シェアリング 蓄積された地域価値の再編による新しいコミュニティづくり」風媒社2024.9